云南永平榮獲“中華(黃燜雞)美食之鄉”美譽,黃燜雞產業鏈初步形成

紅餐編輯部 · 2021-11-01 13:49:18 來源:紅餐網 4622

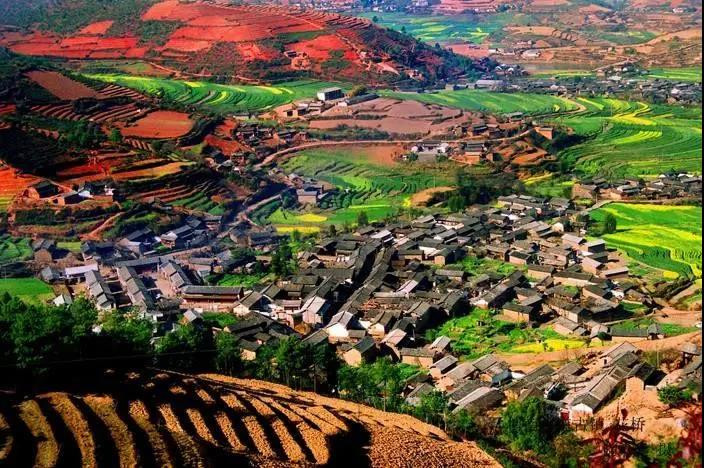

永平,古稱博南,于東漢明帝永平十二年(公元69年)立博南縣,穿越境內的博南古道是古代南方絲綢之路的重要組成部分。

在漫長的歲月中,博南古道上商旅馬幫往來頻繁,官員驛使穿梭不斷,商貿繁榮,驛站連綿,由此誕生了眾多款待南來北往之人的美饌佳肴。永平黃燜雞就是其中最具代表性的品種。

2021年云南•大理永平第六屆博南文化節期間,永平縣榮獲“中華(黃燜雞)美食之鄉”美譽。

千年歷史,千年積淀,鑄就了“千古博南,味道永平”的深厚歷史文化底蘊。永平地處山區,當地人家家養雞,款待賓客最方便選用的食材是雞;又因賓客大多急于趕路、飲食講求快捷實惠,當地人則常用剁塊后黃燜的方法制成黃燜雞,色香味俱佳,深受食客喜愛。相傳明代永歷皇帝在云南時品嘗了永平黃燜雞后,就大為贊譽,傳承至今。

在永平,黃燜雞不僅是待客的佳肴,更是人們家中的日常美食,人人喜愛,家家會做,吃黃燜雞、做黃燜雞已經成為永平人們的一種飲食習俗和生活方式。因此,永平黃燜雞不僅與南方絲綢之路博南古道密切相關,蘊含著深厚歷史文化底蘊,而且具有極強的大眾性、民俗性,是永平美食中最具文化價值的代表品種。

食材與風味特色突出,營養價值高

永平黃燜雞選料和制作考究。其選料經歷了一個演變過程,最初大多選用永平當地人家中飼養的土雞,風味好但飼養周期長、屠宰率低、產肉性能差、成本高;20世紀 80年代,白羽肉雞進入我國,因飼養周期短、屠宰率高、產肉性能好、成本低,一度成為永平黃燜雞的所選食材之一,其缺點是肉質較差;但不久就再次選擇以農家散養的博南山雞、土雜雞等為主要食材,尤其是仔雞,因其品質優良,以滿足人民日益增長的對食品高質量的需求。

黃燜雞的烹制方法是將土仔雞宰殺、洗凈后剁成塊,與干辣椒、花椒、蔥、姜、蒜、八角、草果、食鹽、豆瓣醬等調料一起燜制而成,其風味特色是色澤黃褐,質地外焦里嫩,味道咸鮮、微麻辣,有草果、花椒、辣椒和豆瓣等復合香味,濃郁撲鼻,在全國多種黃燜雞的制作和風味中獨樹一幟。

此菜所用雞肉富含蛋白質、鈣、磷、鐵、硫胺素、核黃素等,營養價值高,其中所含豐富的精氨酸對擴張血管、改善血液循環、輔助調節血壓等有良好作用。

黃燜雞市場繁榮,產業鏈初步形成

永平黃燜雞誕生于古代南方絲綢之路,經歷了長時間的發展,也因古道繁榮于當代。上世紀90年代后,隨著改革開放的深入,“永平黃燜雞”這一民間傳統品牌相繼在大理、保山、芒市、楚雄州、怒江州、思茅、昆明等地的眾多飲食品牌中占據一席之地。

如今,永平的交通區位優勢明顯,是通往保山、怒江、德宏等地和緬甸、印度等南亞國家的交通要沖,有320國道、杭瑞高速公路、中緬油氣管道和正在建設的大瑞鐵路,無數往來的客商和旅游者停車永平、品嘗以黃燜雞為代表的永平美食,造就了曲硐美食一條街、黃燜雞美食一條街等,促進了永平餐飲業的發展與繁榮。

同時,永平黃燜雞還積極走出縣域,在大理、昆明、麗江等地乃至全國發展,尤其是大理的“三月街”更是永平黃燜雞的集中展示地和重要市場。

每到一年一度的大理“三月街”民族節時,永平縣都要組織大批的烹飪名師和店鋪到場,專門為游客烹制“永平黃燜雞”,成為一道靚麗的風景線。

近年來,永平全縣平均每年約有200余戶餐飲企業參與“三月街”地方特色小吃展銷活動,其中最多的一戶一天銷售黃燜雞達600余只,僅黃燜雞一道菜銷售收入就達6萬余元。

據統計,目前永平縣經注冊的餐飲戶有1100余戶(其中專營和主營黃燜雞的餐飲戶約700余戶),從業人員達6000余人。餐飲業年銷售額連續3年達2億元以上,2019年銷售額為4.15億元,占社會消費品零售總額的29.34%;2020年受疫情影響,游客人數大幅下降,餐飲銷售額為2.87億元,占社會消費品零售總額的13.8%,餐飲業發展取得了顯著成效,成為第三產業發展中的一大亮點。

隨著黃燜雞市場的繁榮,促進了以黃燜雞為龍頭、一二三產業聯動的局面,基本形成了“玉米種植——土雞(博南山雞等)養殖——黃燜雞烹制、加工——黃燜雞系列產品銷售(堂食、外賣、電子商務)”等黃燜雞產業鏈。

人才培養持續發力,促進脫貧致富和鄉村振興成效顯著

永平縣在黃燜雞制作的人才培養上采取了多種方式。將學歷教育與職業技能培訓緊密結合,通過持續的人才培養,促進脫貧致富和鄉村振興。永平縣職業高中是永平縣唯一一所集全日制職業教育、開放教育和職業技能培訓為一體的縣屬職業高中,擁有星級飯店運營與管理和中餐烹飪與營養膳食專業,已連續9年招生、畢業生200余名,兩個專業現有在校學生約140人,每年完成勞動力轉移培訓約1000人次,黃燜雞特色美食也成為每位學生的必修課,為永平當地美食傳承培養了后備力量。

脫貧攻堅以來,永平縣組織開展了以鄉村廚師、農家菜烹飪、中式烹調師等為工種的系列黃燜雞制作培訓,以提智、提技兩個方面為抓手,全面深化轉移就業工作。截至目前,全縣累計組織開展黃燜雞制作培訓86期、4300人次。

通過人才培養,不僅為黃燜雞產業的發展提供了人才支撐,而且帶動了創業就業,促進了農民增收和鄉村振興,構筑形成了具有永平特色的黃燜雞鄉廚勞務品牌。

如今,通過培訓實現轉移就業1290人次,永平黃燜雞產業帶動轄區勞動力年務工收入達360余萬元以上;激發創業152人,帶動轄區勞動力就近就地轉移就業582人次。同時,還帶動農民增收和生活水平的提高,全縣博南山雞戶均養殖數在50只以上,年帶動收入達3000元以上,農戶生活水平得到全面改善。尤其是建檔立卡的貧困戶,90%都在養雞,不僅獲得收入,而且解決蛋和肉的問題,做到了“吃不愁”,對脫貧攻堅起到重要作用。

各級政府高度重視和支持,推動黃燜雞產業不斷發展

永平縣委、縣政府高度重視并采取多種政策措施,大力支持黃燜雞產業發展。在政府及有關部門的大力支持下,于2008年成立永平縣餐飲和美食行業協會。

2011年,將黃燜雞制作技藝申報并獲批大理州州級非遺項目,此后又申報并獲批該項目的系列傳承人,傳承弘揚黃燜雞制作技藝及豐富的歷史文化底蘊。

自2016年以來,每年的9月中下旬舉辦“云南大理永平博南文化節”,現已成功舉辦六屆,且主題都離不開永平的“雞”文化產業。

2019年7月,正式出版《味道永平—黃燜雞美食之鄉》一書,梳理了永平黃燜雞產業發展狀況、黃燜雞的營養分析和產品標準化建設、雞文化、烹飪技藝特點等內容。

2020年,制定了《永平縣加快現代旅游服務業發展三年行動計劃》和《關于加快產業培育壯大的實施意見》等,委托云南省餐飲與美食行業協會編制起草了《永平縣餐飲業發展十四五規劃》,全面啟動明廚亮灶改造工程和愛國衛生“7個專項行動”,規范建設了縣城集貿市場活禽交易、宰殺和肉類清洗區等設施,同時扶持博南山雞養殖場代表企業建立博南山雞養殖標準體系,形成綜合性、集約化產銷一體的現代家禽企業。這些都有力地推動了黃燜雞產業不斷發展。

此外,云南省餐飲協會也積極支持永平黃燜雞產業發展,如通過培訓考核評選出16家首批黃燜雞美食推薦餐廳、25位黃燜雞美食技藝傳習人、14位餐飲服務之星。

永平縣委、縣政府表示要緊緊圍繞人民美好生活所需,以“創新、協調、綠色、共享、開放”新發展理念為指引,從產品與服務、產業供應鏈、市場主體與市場體系、飲食文化和人才體系建設五方面入手,夯實基礎,打通堵點,補齊短板,推動永平黃燜雞產業更高質量發展,并以點帶面,帶動永平一二三產業及社會、文化、生態領域的全面發展;要加快產品、服務品質提升和創新,滿足多層次、場景化消費需求;要建設現代化永平黃燜雞供應鏈體系,以餐帶產振興鄉村;要做大做強市場主體,完善市場體系;要以博南文化為核心,推動飲食文化與城市文化融合、餐飲產業與一二三產業融合;要全力重視餐飲人才體系建設,實現傳承技藝與促進就業的有機統一,引導和發展綠色生產、生活,把“中華(黃燜雞)美食之鄉”建設成為健康、文明、綠色、生態的美食之鄉。

熱門文章

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

寫評論

0 條評論